土曜日の今日、朝から中学生体験入学が行われました。

617人の中学生、161人の中学生保護者、16人の中学校引率者に参加いただきました。

全体会は放送班の生徒たちが進行、まずは校長挨拶:

生徒による、フィリピンスタディツアーを中心にしたSGHの説明プレゼン:

進路指導説明、生徒会紹介(生徒会長説明+学校生活紹介ビデオ)などがテンポよく行われました。

暑さ対策ということもあって、例年以上にコンパクトにまとめた全体会は、計画どおり45分ジャストで終了。

全体会会場の大体育館からクーラーのある各模擬授業教室への移動は、これまでとコンセプトを大幅に変更しました。

昨年まで誘導担当の教員が各グループ毎に模擬授業会場の教室まで誘導していたのを止め、校舎案内図を事前に送付・当日も配付し、各ポイントに掲示と質問係を配置した上で、中学生がそれらを用いて自力で自分の座席まで到達するようにしました。

誘導の手抜きをする、というのではなく、むしろ手間がかかるのを覚悟し、全体会で浮かせた時間を回した上で、多少集団ゲーム的要素も取り入れつつ、一番は、自分の頭で考える、自分の意思で行動する、ということを体験入学の時点から実践してもらおうと考えたのです。

分岐点に立って様子を見ていると、中学生も大したものです、案内図を見つつ、一人で、あるいは友だちと相談しながら、あるいは少し間違える子もいながら、ちゃんと自分で考えて行動していました。

中学生はもちろん、保護者や引率の先生も、気のせいか、少し楽しみながら目的の教室を目指していたように見えました。

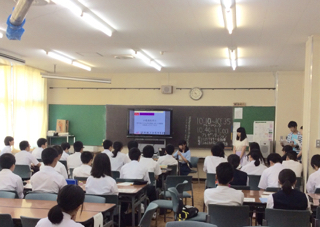

事前の希望調査により16グループに分かれた模擬授業は、それぞれの担当教員が工夫した授業を展開していました。

開講5講座統一でパソコン画面を黒板に投影しつつ生徒とやり取りしながら問題解説を進めるICT授業を行った数学、化学・生物・物理とも生徒助手をつけて実験を行った理科、4講座統一の中学生向けテキストを用いてグループワークを中心に活動した英語、授業の進行役やグループ討議の進行役など本校1年生が授業すべてを進めた学校設定科目の「グローバル・スタディ」など、他の高校ではまずあり得ない授業のラインナップになったのではないかと思います。

白衣を着て中学生に堂々と指示を出す理科実験の助手役の生徒や、語りかけるようにプレゼンしたり雰囲気を和ませながらグループ討議で中学生から意見を引き出す「グローバルスタディ」の進行役の生徒など、見ていて、高校生というより、むしろオープンキャンパスを手伝う大学生のようでもありました。

模擬授業終了後は、昼食会場も設け、中学生は午後2時まで希望者が班活動を見学しましたが、初めて並行して保護者説明会を行いました。

会場の大会議室は満席、100人くらいの方が集まったのではないでしょうか。

全体の場面でも個別面談でも積極的に質問が出されていました。

今年の中学生体験入学は、担当の先生を中心に、これまでの積み上げの上に大胆な修正を加え、一つ一つ丁寧な「手づくり」とすることで、かなり充実したものになったのではないかと自負しています。

中学生にも保護者・引率先生にもアンケートをお願いしましたので、また参考にしたいと考えています。

午後は、同窓会館で「留学フェローシップ」が行われました。

立命館大学の先生を仲介にして、ハーバード大3人、MIT1人、コロンビア大1人、ウェズリアン大2人、計7人の日本人学生が上田高校の生徒のためだけに来校してくれました。

希望参加の本校生は1・2年生を中心に15人、よく集まったなあと思います。

各大学の特徴や大学生活、海外大学進学のための知識などを、参加者とやりとりしながら説明してくれました。

ユーモアのある柔らかい雰囲気づくり・プレゼンの上手さにも感心しましたが、プレゼンの途中で大学生同士がどんどん手を挙げて発言し、その場の理解が深まっていったことがアメリカの大学生っぽくていいと思いました。

45年前、この形を無意識に目指した日本の中学生の私は、教員に受け入れられなかっただけでなく、評定も下げられましたが、やっぱり授業(学び)はこうでないと、と今でも思っています。

さて、パソコン用画面のテンプレート(壁紙)ですが、梅雨が明け、「紫陽花」の季節も過ぎようとしていますので、今日から「ひまわり」にしました。

引き続き、ご愛読をお願いします。